Ya hemos comprobado en las entradas anteriores que no todo va a peor todo el tiempo, que a lo largo de una vida, la mía, las cosas han mejorado y mucho.

Pero sí es cierto que llevamos 30 años en los que la desigualdad y la pobreza parecen ser como la energía, que ni se crea ni se destruye, se transforma.

El resumen de lo que he creído entender de la lectura de las diversas fuentes que he ido citando en los capítulos en los que he dividido el análisis de la evolución de la desigualdad y la pobreza, podría ser el siguiente:

- Desde mediados de los 50 hasta mediados de los 70, el crecimiento económico, la industrialización y la apertura económica provocaron una fuerte caída de la desigualdad y la pobreza absoluta, acercando a España a los estándares de la OCDE y alejándola de los patrones de América Latina.

- La desigualdad de la renta disponible en España se redujo inequívocamente entre mediados de los años setenta del pasado siglo y finales de los ochenta. Tras un breve paréntesis volvió a descender hasta principios de los 90. Pese a la crisis económica y el aumento del desempleo, la consolidación del Estado del bienestar, la mejora de las pensiones y servicios sociales ayudaron a reducir también la pobreza.

- Posteriormente, en la etapa de expansión económica, 1994-2007, se detuvo ese proceso de minoración de la desigualdad y la pobreza, estabilizándose en cifras en torno a 32 puntos del índice de Gini y el 20% de tasa de pobreza, valores casi idénticos a los actuales.

- La crisis financiera y la Gran Recesión de 2008 dieron lugar a un aumento extraordinario de la desigualdad que solo comenzaría a disminuir con la posterior etapa de recuperación económica, a partir de 2014.

- La pandemia de COVID-19 provocó, a pesar de las políticas públicas adoptadas para contener la caída de rentas, un aumento de la desigualdad y la pobreza que, no obstante, se redujeron con posterioridad. En 2024, otra vez, nos encontramos con un 31,2 de índice GINI y un 19,7% de tasa de pobreza.

- Salvando el efecto de los ciclos económicos, parece que estas cifras marcan una especie de “suelo” en el volumen de la desigualdad y la pobreza, que podría achacarse por tanto a factores de carácter estructural.

No son ciertas por tanto las proclamas de la izquierda auténtica sobre el constante aumento de la pobreza y la desigualdad, salvo durante los intervalos de las dos últimas crisis.

Pero sí es cierto que, de hecho, prácticamente desde mediados de los 90, no hemos conseguido reducirlas.

La desigualdad, ¿entre quienes?.

Decían algunas de las izquierdas en la primera entrada en la que abordaba el tema de la desigualdad que estamos ante «una desigualdad “insoportable” (Oxfam), que concentra cada vez más patrimonio en manos del 1% frente al resto de la población».

Sin embargo, sin necesidad de un análisis demasiado profundo, como el que yo he hecho, llegas a la conclusión de que o la izquierda auténtica también genera bulos «para movilizarnos», o no dedica tiempo a investigar.

Porque no parece cierta la afirmación de que la distancia con respecto a los más ricos haya aumentado a lo largo de todos estos años.

De hecho el índice GINI actual y la S80/S20 de España, salvo el período de la crisis y los valores máximos de 2014 y 2015, se mantiene prácticamente en los mismos valores que en 2008

Y no son ciertas esas afirmaciones porque, como digo, a nada que profundizas, encuentras informes en los que te afirman que actualmente la desigualdad no se está dando entre la mayoría y los más ricos, sino entre la mayoría y los más pobres.

Del libro Tres aproximaciones a la Desigualdad social en España: Rentas Disponibles, Rentas Ampliadas y Ocupaciones. editado por la fundación Funcas, se extraen parecidas conclusiones:

La desigualdad de rentas en España tiene su foco principal en la parte inferior de la distribución, donde se manifiesta la distancia de la renta mediana respecto a las rentas bajas.

En términos comparativos, España no presenta una concentración de la renta mayor que la media europea en el 1 % y el 5 % más rico de la población; donde sí, en cambio, se sitúa a la cabeza es en el peso reducido de los tramos inferiores.

Ahí es, por tanto, donde debe situarse el énfasis de las políticas públicas, en los colectivos ubicados por debajo de la línea de pobreza.

En cuanto a Euskadi, en el V Plan Vasco de Inclusión Social (2021-2026), también afirman algo parecido e incluso hacen referencia a otro de FOESSA en el mismo sentido, con lo que parece una opinión bastante unánime:

El incremento de los indicadores de desigualdad y de pobreza severa en el País Vasco se explica, sin lugar a duda, por el menor crecimiento de los ingresos de los grupos de menor renta.

Mientras que los ingresos del 70% más favorecido de la población vasca se han incrementado en este periodo, en euros constantes, en un 13% −y los del 10% más favorecido en un 20%−, los ingresos del 20% con menor renta se han reducido en un 2,6%.

Así pues, como se indica en el Informe sobre exclusión y desarrollo social en el País Vasco de la Fundación FOESSA, no se trata de un incremento de la brecha entre los más ricos y los más pobres, sino de un incremento de la brecha que existe entre la parte mayoritaria de la población y la parte que está en una situación de pobreza o exclusión.

La pobreza PARECE SER el verdadero problema, no tanto la desigualdad.

La pobreza, diferencias territoriales.

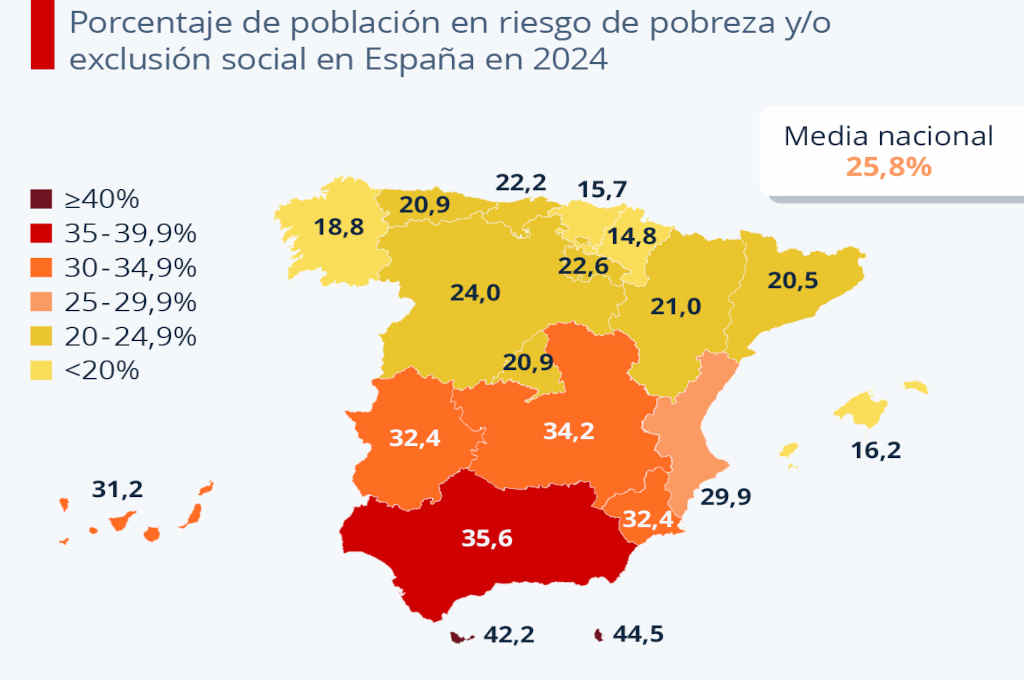

Me voy a referir ahora a las grandes diferencias de tasas de pobreza que se observa en las diferentes comunidades poniendo como ejemplo a Canarias, con unas de las tasas más altas y Euskadi con unas de las más bajas.

Tasa AROPE de Canarias y Euskadi

Muy por debajo de los datos medios, la tasa AROPE en 2023 en Euskadi, es de un 15,5%.

- Las mayores aportaciones sociales (p.e. la RGI), los sueldos del sector industrial, y muy probablemente, un mayor control fiscal y laboral, tendrán mucho que ver.

Por el lado contrario, los datos relativos a Canarias, una tasa AROPE de 33,8%, muy por encima de la media y más que el doble que la de Euskadi.

- También muy probablemente, tendrá bastante que ver con que las rentas declaradas no se corresponden con las realmente recibidas, debido a las prácticas típicas de la hostelería y el turismo (sueldos más bajos, cobro en B y contratos parciales falsos).

Economía sumergida y tasa de pobreza, ¿están relacionadas?

A bote pronto parece que una mayor eficacia del control tributario y de la inspección de trabajo es otra de las recetas fáciles para erradicar la pobreza, pero, como siempre, no hay soluciones fáciles a problemas complejos.

Por lo que he leído, la mayoría de los informes indican que no hay causalidad directa, pero sí correlación:

- La literatura especializada coincide en que la pobreza y la economía sumergida suelen ir de la mano, aunque la relación es compleja y bidireccional.

- La pobreza empuja a muchas personas a buscar ingresos en la economía sumergida, y la falta de derechos y protección en este sector perpetúa la situación de pobreza. La pescadilla que se muerde la cola.

Aunque reducir la economía sumergida no es una solución mágica, los estudios coinciden en que, combinada con políticas sociales y laborales, podría ser una herramienta poderosa para mejorar las condiciones de los más pobres.

La clave está en abordar tanto la oferta (empresas que explotan la informalidad) como la demanda (trabajadores sin alternativas)

Riesgo de transición traumática: Algunos análisis advierten que una reducción abrupta sin alternativas laborales podría dejar sin ingresos a familias que dependen de la economía sumergida para sobrevivir

Las transferencias del estado.

Otro aspecto que genera diferencias son las diferentes aportaciones del estado que se dan en cada comunidad.

Las transferencias del Estado, que incluyen Pensiones contributivas y no contributivas (jubilación, viudedad, invalidez), Prestaciones por desempleo, Ingreso Mínimo Vital (IMV), Ayudas a la infancia y familias monoparentales, prestaciones por dependencia y discapacidad y subvenciones para vivienda y suministros básicos, son los principales mecanismos que se está utilizando para reducir la tasa de pobreza en España y en Euskadi.

En Euskadi, además de las transferencias estatales, existen mecanismos propios de protección social que refuerzan la lucha contra la pobreza, como el Plan Vasco de Inclusión y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Sin estas transferencias, la tasa de pobreza en Canarias sería casi el doble: pasaría del 26,1% al 51%, y en Euskadi se triplicaría pasaría del 10,2% al 34,7%.

Si se descuenta el efecto de las pensiones, el resto de transferencias consigue disminuir la tasa de pobreza en Euskadi un 20,3%, en Canarias un 14,9% y en el conjunto del estado un 16,4%.

El efecto de la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) son más que evidentes.

Sin embargo, tal y como comenta en el muy interesante documento La política de garantía de ingresos de Luis Sanzo González, las rentas de garantía de ingresos siguen siendo necesarias a pesar de las muchas dificultades que supuso su implantación, tanto a la derecha como a la izquierda, lo cual no sabía y me ha resultado muy curioso.

Aunque pequeños y necesariamente residuales en una sociedad con un buen sistema general de Seguridad Social y renta básica, los programas de rentas mínimas seguirán resultando necesarios durante los próximos años. Es inútil perder el tiempo en tratar de desprestigiar un tipo de programas que ha demostrado ser imprescindible para evitar el crecimiento intolerable de las formas más graves de pobreza en nuestro país.

¿Entonces se trata solo de aumentar las transferencias del estado?

Si esa fuese la solución, sería un problema relativamente fácil de solucionar, pero como todos los problemas actuales, estamos ante otro problema complejo y hará falta investigar mucho más para sacar a las personas de la pobreza.

Así lo dice muy acertadamente el investigador Héctor Cebolla Boado en su artículo La pobreza en España, más allá de las cifras de la página Letras Libres comentando el último informe de EAPE .

Aunque reconoce que sin las transferencias del estado la tasa de pobreza se duplicaría, viene a decir que no basta con ese tipo de actuaciones y que, como yo imaginaba, hay mucho que investigar sobre las causas de la prevalencia de la pobreza.

El último informe de EAPN (Informe 2024 “El estado de la pobreza”, elaborado con datos de hasta 2023) deja claro que el perseverante discurso oficial español sobre la pobreza y los esfuerzos para combatirla han dado resultados insuficientes.

El Informe sugiere que las políticas actuales son insuficientes o están mal diseñadas, sin ofrecer lecturas actualizadas de las causas de la pobreza, algo fundamental para diseñar intervenciones innovadoras.

Hoy sabemos que la pobreza es un problema mucho más complejo que afecta la cognición, la salud integral y las relaciones sociales en su conjunto.

Conocer el porqué de su naturaleza pegajosa es fundamental para diseñar intervenciones que vayan más allá del nivel paliativo y que capaciten a los pobres para salir de la trampa en la que se encuentran.

como salir de La pobreza, mas que la pobreza en si misma, PARECE SER al final el verdadero problema.

Aquí es donde la izquierda debe situarse, en la investigación de las causas de la prevalencia de la pobreza para diseñar intervenciones innovadoras que permitan, siquiera a los hijos de los actuales pobres, salir de la pobreza, como indica el autor del artículo, y no en ofrecer solo soluciones paliativas como reclamo electoral.

Probablemente, la reorganización de las redes de asistencia social, ahora dispersas entre ayuntamientos diputaciones y gobiernos, no andará lejos de esas soluciones innovadoras.

En cualquier caso, expertos para que le ayuden en las tareas de investigación, por lo que he visto, los hay en abundancia. Sólo queda escuchar y dejarse ayudar.